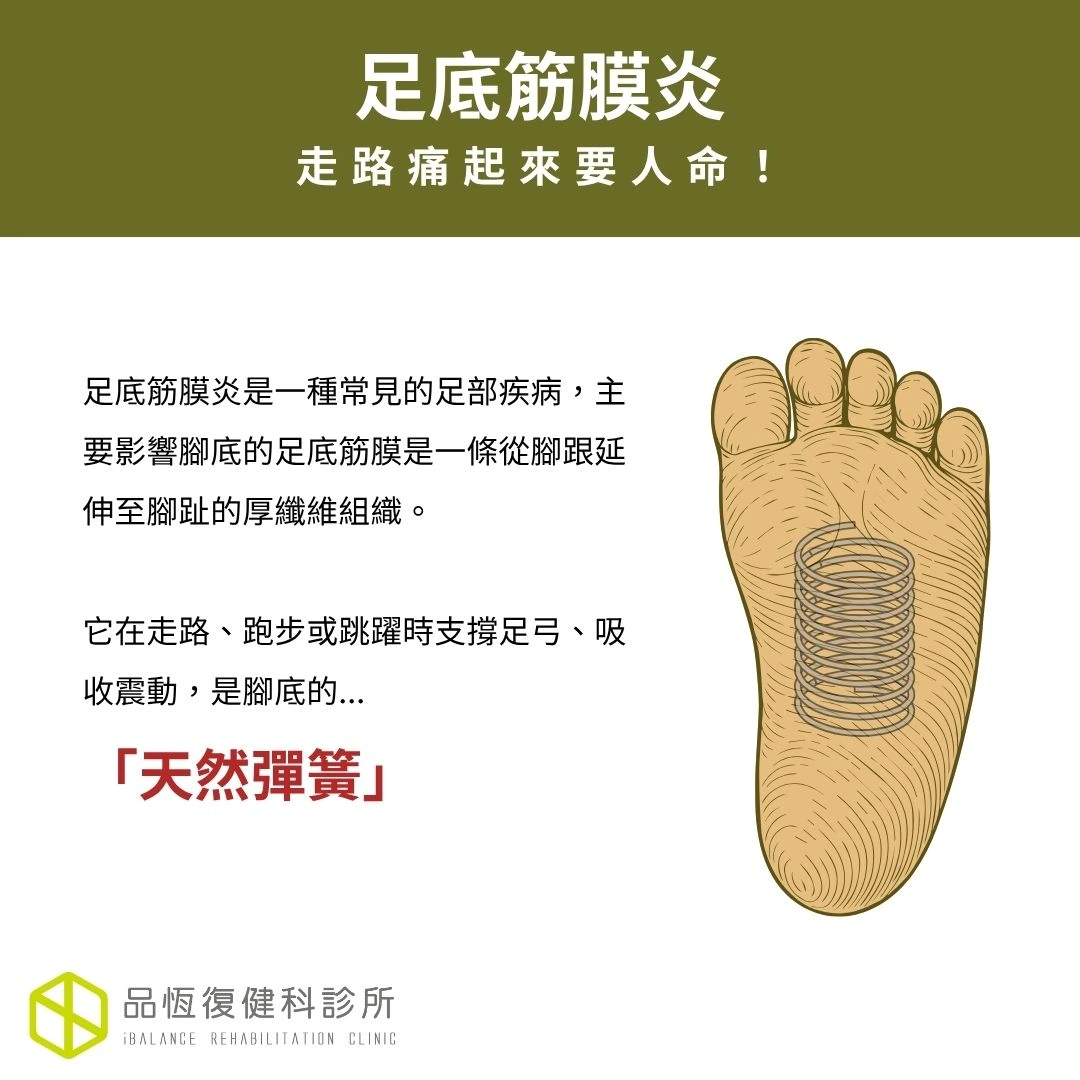

足底筋膜炎:走路痛起來要人命!

許多人在早晨起床或長時間站立後,會感到腳跟刺痛、足底灼熱,甚至走路時出現喀喀聲。這些症狀很可能是足底筋膜炎的警訊。足底筋膜炎是一種常見的足部疾病,主要影響腳底的足底筋膜是一條從腳跟延伸至腳趾的厚纖維組織。它在走路、跑步或跳躍時支撐足弓、吸收震動,是腳底的「天然彈簧」。當足底筋膜因過度拉扯、微小撕裂或慢性壓力而發炎,便會出現疼痛,嚴重時甚至影響日常生活與行走品質。

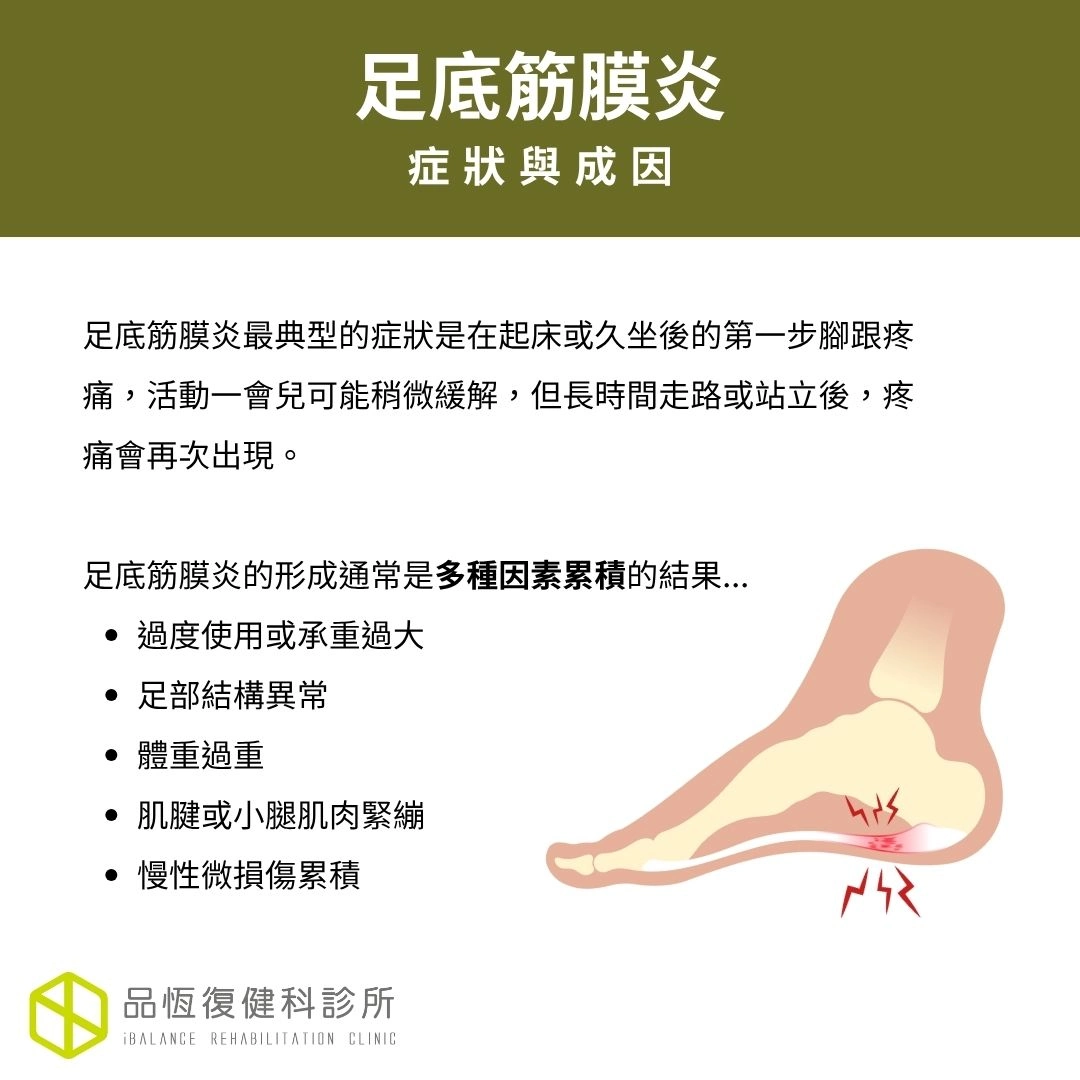

足底筋膜炎的症狀

足底筋膜炎最典型的症狀是在起床或久坐後的第一步腳跟疼痛,活動一會兒可能稍微緩解,但長時間走路或站立後,疼痛會再次出現。疼痛通常集中在腳跟前方或足弓底部,有些患者會感覺腳底沿足弓有壓痛點,甚至走路時出現喀喀聲或腳無法完全伸直。這種慢性刺激如果未及時處理,可能導致足底結構變硬或發展成慢性筋膜病變。

成因與高風險族群

足底筋膜炎的形成通常是多種因素累積的結果:

統計顯示,40–60歲為足底筋膜炎的好發年齡,跑者、舞者、肥胖者以及長時間站立工作者風險較高。近年來,足底筋膜炎也呈現年輕化趨勢,與日常運動量增加、鞋子選擇不當以及生活習慣有關。

過度使用或承重過大:長時間走路、跑步、爬山或健行,反覆拉扯足底筋膜。

足部結構異常:扁平足、高弓足或足弓支撐不足,使筋膜受力不均。

體重過重:增加足底壓力,使筋膜承受額外拉力。

肌腱或小腿肌肉緊繃:跟腱或腓腸肌緊繃會使足底筋膜拉扯加劇。

慢性微損傷累積:即使沒有明顯大傷,長期重複性拉扯也可能引起發炎。

統計顯示,40–60歲為足底筋膜炎的好發年齡,跑者、舞者、肥胖者以及長時間站立工作者風險較高。近年來,足底筋膜炎也呈現年輕化趨勢,與日常運動量增加、鞋子選擇不當以及生活習慣有關。

診斷方式

醫師通常會透過病史與身體檢查來判斷。觸診時若在腳跟內側或足底筋膜起點處有明顯壓痛,且症狀符合典型表現,診斷往往可確立。必要時,可能使用X 光檢查排除骨刺或骨折,或透過超音波、MRI觀察筋膜厚度與炎症情況。正確診斷對於制定治療方案至關重要。

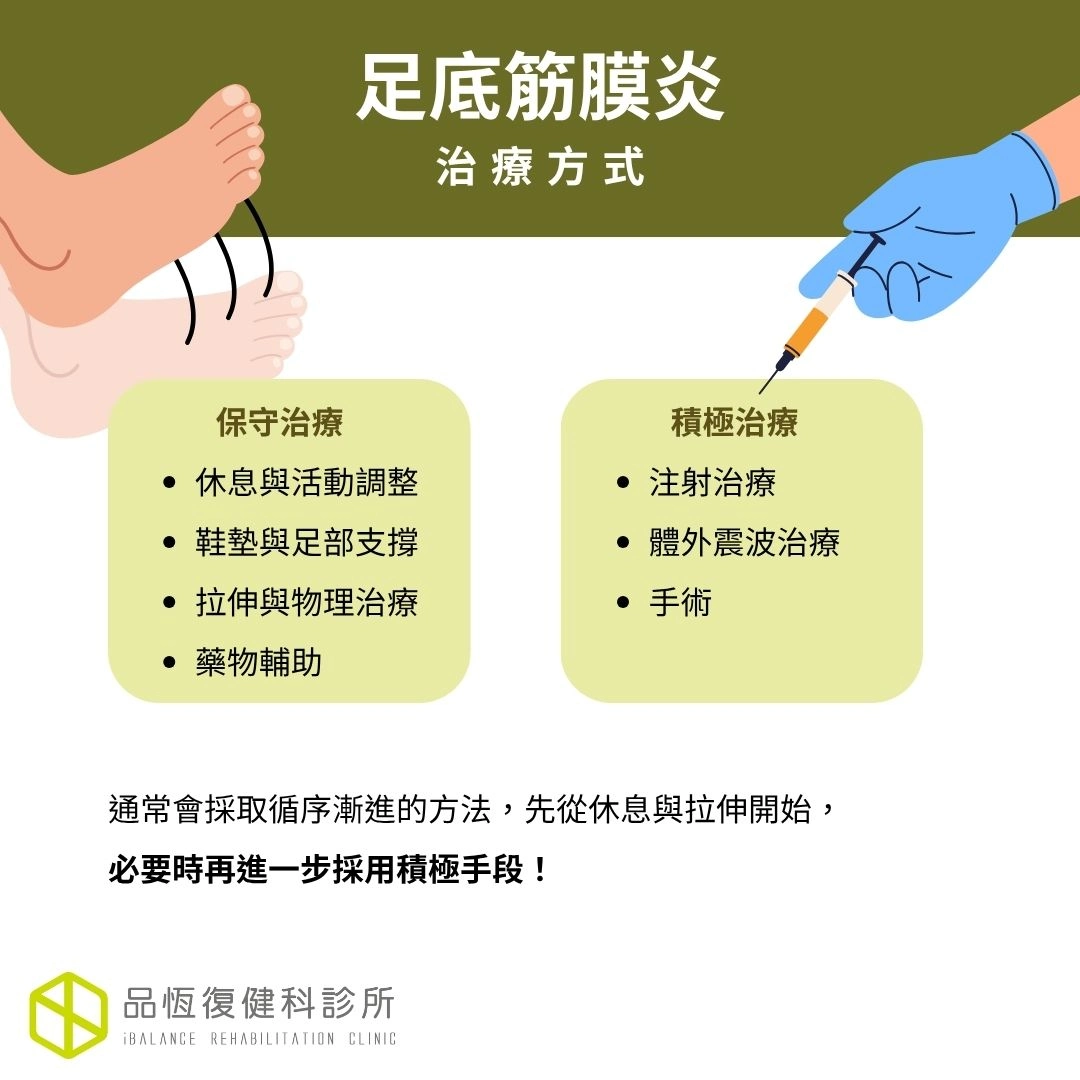

治療方式

足底筋膜炎的治療分為保守治療與積極治療...

保守治療:

休息與活動調整:暫停爬山、慢跑、健行,給予足底筋膜恢復機會。

鞋墊與足部支撐:穿著有足弓支撐的鞋子或使用厚軟鞋墊,減少拉力。

拉伸與物理治療:針對小腿肌肉、跟腱及足底筋膜進行伸展,並搭配熱敷、按摩、超音波治療。

藥物輔助:短期使用非類固醇消炎止痛藥(NSAIDs)可減輕疼痛與發炎。

積極治療:

注射治療:局部注射類固醇或血小板血漿(PRP)以減輕炎症。

體外震波治療(ESWT):促進受損組織修復,改善疼痛。

手術:少數患者需手術,以減輕足底壓力。

治療足底筋膜炎時,通常會採取循序漸進的方法,先從休息與拉伸開始,必要時再進一步採用積極手段。

預防與自我保養

「預防勝於治療」對足底筋膜炎尤為重要:

長期維持足底筋膜健康,不僅可降低足跟疼痛,還能改善行走穩定性與生活品質。適度的拉伸與支撐裝置,可有效預防復發。

選擇鞋底柔軟、有足弓支撐的鞋子

控制體重,減輕足底負荷

運動前後伸展小腿肌肉與足底筋膜

避免長時間站立或在不平地面行走

當疼痛出現時,立即休息,避免症狀惡化

長期維持足底筋膜健康,不僅可降低足跟疼痛,還能改善行走穩定性與生活品質。適度的拉伸與支撐裝置,可有效預防復發。

足底健康很重要!

足底筋膜炎是腳底筋膜因過度拉扯或慢性微損傷引起的常見疾病。早期症狀包括腳跟刺痛、足弓壓痛及走路不適,若忽略可能演變成慢性問題。透過適當鞋墊、拉伸、控制體重與物理治療,大多數人可以回復正常活動。若保守治療無效,專業醫師可進行注射或手術等積極介入。及早預防與治療,是維持足底健康、確保行走舒適的關鍵。

延伸閱讀:

足底筋膜炎 - 品恆復健科診所