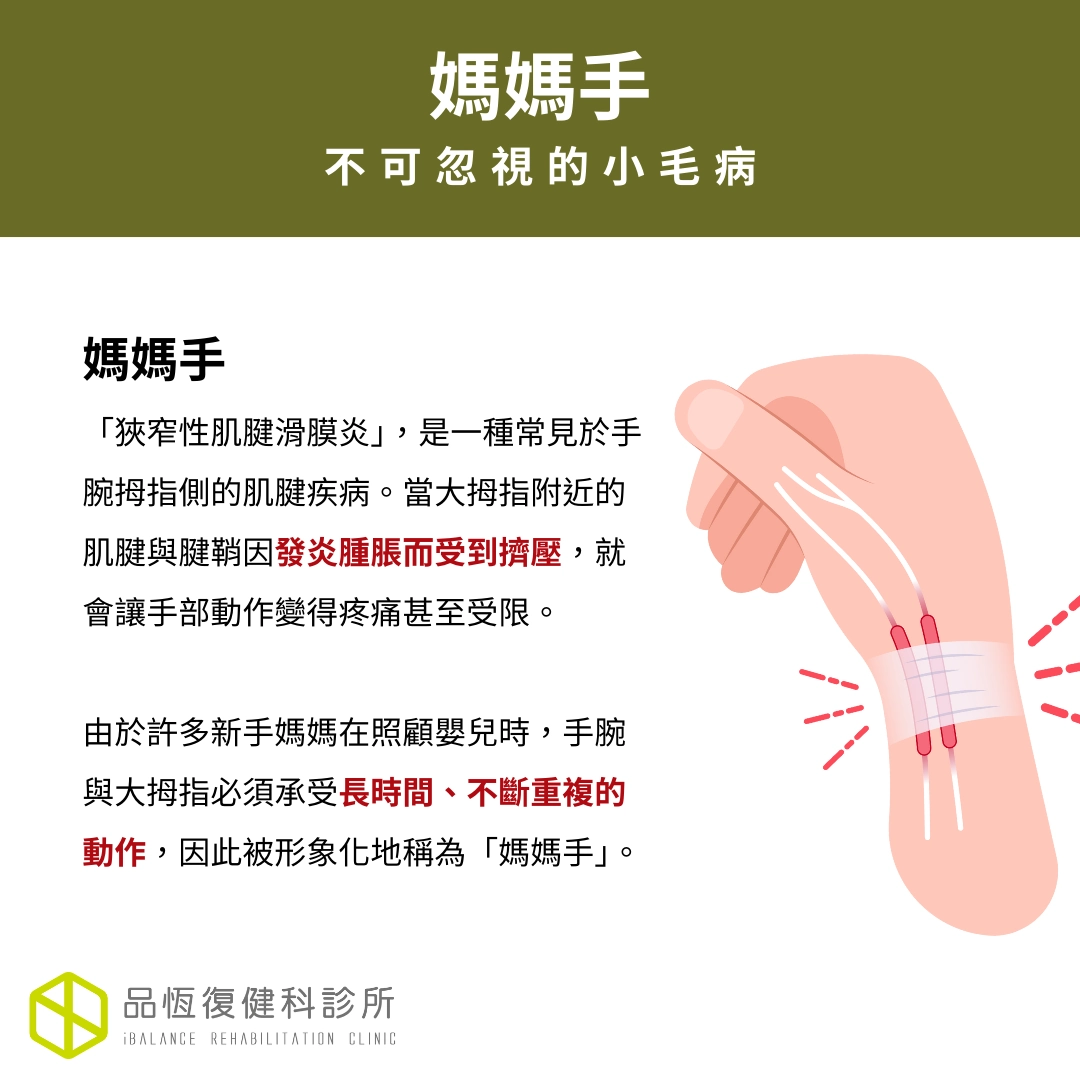

媽媽手:不可忽視的小毛病

媽媽手,醫學上稱為「狹窄性肌腱滑膜炎」(De Quervain’s tenosynovitis),是一種常見於手腕拇指側的肌腱疾病。當大拇指附近的肌腱與腱鞘因重複使用或發炎腫脹而受到擠壓,就會讓手部動作變得疼痛甚至受限。由於許多新手媽媽在照顧嬰兒時,手腕與大拇指必須承受長時間、不斷重複的動作,因此此病被形象化地稱為「媽媽手」。

誰是高風險族群?

雖然「媽媽手」不只會找上媽媽,但女性的發生率確實遠高於男性,約為男性的六倍。常見的高危險群包括:

- 新手父母:長時間抱小孩、換尿布、哺乳。

- 家務繁忙者:如洗衣擰毛巾、清潔等。

- 長時間使用拇指的人:滑手機的「拇指族」、打字或握筆工作者。

- 特定職業:餐飲服務生、圖書館員工、長時間搬重物的人。

- 運動員:特別是網球、羽球、桌球,或需要投擲的棒球、壘球運動。

典型症狀

手腕靠近大拇指一側的疼痛與腫脹。

拇指用力或彎曲時會感到拉扯與不適。

嚴重時會出現「卡住」或緊繃感,甚至摸得到腫塊。

拇指與手腕活動受限,影響日常生活。

如何診斷?

醫師、職能治療師、物理治療師常會透過「Finkelstein test」來檢查:將拇指收進手掌,四指握拳後,手腕向小指方向彎曲,如果此動作引發拇指側手腕劇烈疼痛,就高度懷疑是「媽媽手」。醫師會搭配超音波檢查來觀察發炎情況,並排除其他疾病,如退化性關節炎、腕隧道症候群或頸椎神經壓迫等並給予診斷。

治療方式

治療依嚴重程度分層進行:

- 初期自我照護:避免重複手腕與拇指的動作,適度休息,急性疼痛時冰敷。

- 藥物治療:消炎止痛藥物,必要時局部注射類固醇。

- 物理治療與職能治療:熱敷、電療、超音波治療、伸展與肌力訓練、副木/護具固定拇指。

- 手術:少數嚴重、反覆發作或保守治療無效者,會考慮腱鞘釋放手術。

日常生活注意事項

- 抱嬰兒時,盡量讓五指平均分攤重量,避免只靠大拇指與虎口支撐。

- 減少過度使用手機、打字或用力擰毛巾等拇指相關動作。

- 家人應協助分擔家務,讓手部獲得充分休息,並減少重複性動作。